はじめに|農地転用を考えている方へ

「親から受け継いだ畑を駐車場にしたい」「田んぼを宅地にして家を建てたい」――このような相談をよく寄せられます。

しかし、農地をそのまま宅地や駐車場に使うことはできません。法律上、「農地転用」という手続きを経る必要があるのです。この農地転用の手続きを経ずに家を建ててしまったりすると、最悪の場合、原状回復をしなくてはいけなくなることがあります。

農地は、農地法という法律でしっかり守られています。日本の農業を維持するため、勝手に農地を宅地や資材置き場に変えることはできない仕組みになっているのです。

農地は各地方自治体の「農業委員会」が管理しており、その土地がある「農業委員会」へ届け出または県知事からの許可をもらわない限り、農地以外に使用することは認められず、無許可で転用してしまうと、罰則や原状回復命令を受けることもあります。

本記事では、農地転用の基本から、4条・5条許可の違い、手続きの流れ、注意すべきポイントまでわかりやすく解説します。また、最後には行政書士に依頼するメリットについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

農地転用とは?基本の考え方をわかりやすく解説

農地転用とは、農地を農業以外の用途に使うことを指します。たとえば、畑を駐車場にする、田んぼを宅地にする、ビニールハウスを撤去して資材置き場にする、などが典型例です。

農地法は「農地を守る」ことを目的としているため、農地を他の用途に使うには原則として許可が必要です。無許可で転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることもあり、軽い問題ではありません。

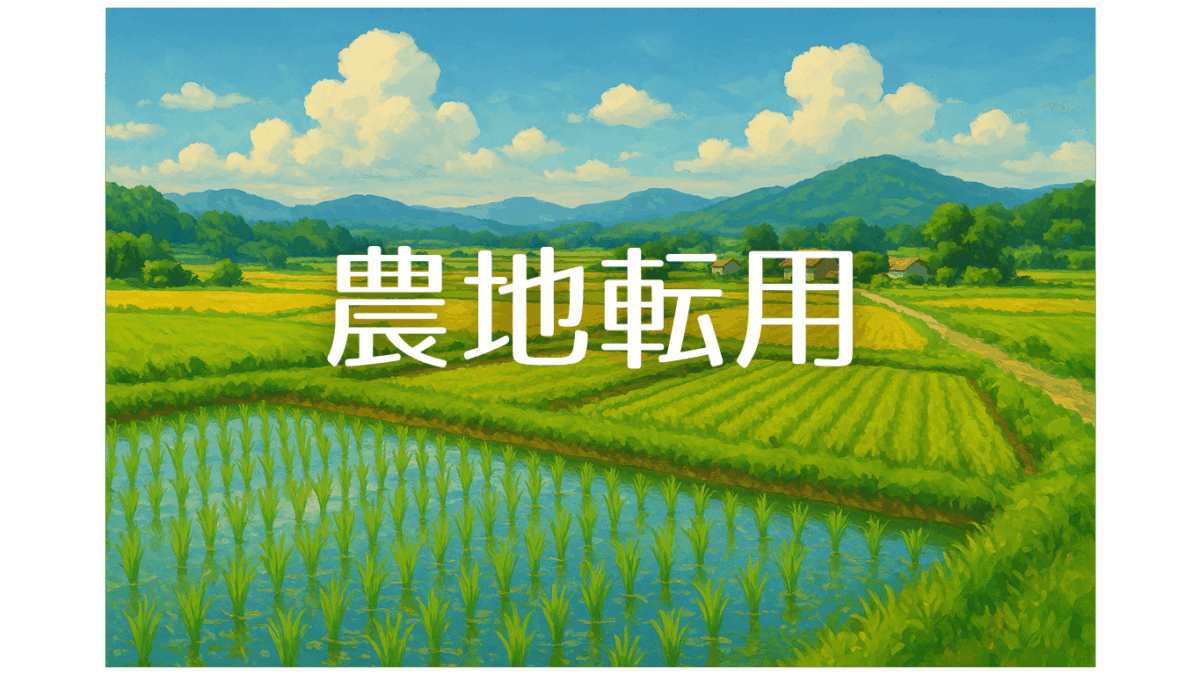

ただし例外もあります。たとえば市街化区域内の農地であれば、届出をするだけで転用することが認められます。まずは転用したい土地が「市街化区域内」にあるのか、「市街化調整区域」にあるのかを調べることから始めましょう。

次に、誰が農地転用した土地を使うのかによって、4条手続きになるのか、5条手続きになるのかが変わります。

農地の種類による手続きの違い

農地を転用したいと考えた場合、その農地が都市計画において、どの土地に該当しているのかによって手続き方法が変わります。そして、転用の許可が下りるか否かも土地の立地条件によって変わります。

まずは「市街化区域内にある農地」「市街化調整区域内にある農地」のどちらに該当するのかを確認してから手続きを進めます。市街化区域内なら届出を出すだけで認められますが、調整区域では制限があるため、農地の立地条件などを確認していく必要があります。

市街化区域内か否かで手続きの複雑さが変わってきますので、一番はじめに転用したい農地がどの区域にあるのかを確認しましょう!

市街化区域内にある農地の手続き方法

市街化区域内にある農地は、農業委員会への届出を出すだけで転用が認められます。許可を受ける必要はなく、届出の受理書があれば、土地の地目変更登記も行うことができますので、一番簡単な方法となります。

届出に必要となる書類は、各農業委員会で異なりますので、土地の所在地を管轄している農業委員会のホームページなどで確認してみてください。

市街化調整区域内にある農地の手続き方法

市街化調整区域内にある農地を転用したい場合には、農業委員会に許可申請をし、県知事からの許可が必要となります。農地が何種に該当するのか、立地基準によっても許可が下りるか否かが変わってきます。(何種の農地に該当するのか)

転用許可される可能性のある農地

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域内の農地は原則として許可される傾向にあります。

第2種農地

市街化が見込まれる農地や生産性の低い小集団の農地は、周辺の他の土地では申請に係る事業の目的を達成できない場合など、条件を満たせば許可される可能性があります。

転用許可が難しい農地

第1種農地

10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地など、良好な営農条件を備えている農地は原則不許可となります。ただし例外もあり土地収用対象事業の用に供する場合などは許可が下りる可能性があります。

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)など、特に良好な営農条件を備えている農地は原則不許可となります。ただしこちらも例外があり、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合などは許可が下りる可能性があります。

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地であり、原則不許可となります。

農地の種類によって、転用許可が下りるか否かが大きく変わりますので、まずは農地委員会への事前相談が必須となります。

農業委員会への事前相談などに不安がある方は、専門家である行政書士に依頼すると、行政書士が代理で農業委員会との相談や調整をしてくれますので、不安がある方や手間を感じる方は専門家に依頼することもおすすめです。

農地転用の種類|農地法4条・5条許可・届出の違い

農地転用の許可申請および届出は、転用後の土地を「誰が使用するのか」によって農地法4条と5条のどちらの適用を受けるのかが変わります。

農地法第4条許可

4条は土地の名義変更などをせず、所有者自身が転用後も使用する場合に適用されます。許可申請または届出者は土地の所有者が行うことになります。

→ 自分が所有する農地を自分で農業以外に使うとき。

(例:所有する畑を駐車場にする)

農地法第5条許可

4条は土地所有者自身が使用するのに対して、5条は他人が土地を使用する際に適用されます。

5条の許可申請または届出は、土地の所有者と使用する者(譲り受ける者)全員で共同して行う必要があります。具体的には申請書類に全員の署名押印が必要となります。

→ 農地を売ったり貸したりして、他人が農地以外に使うとき。

(例:農地を宅地分譲業者に売却する)

農地転用許可申請の流れと必要書類

農地転用の手続きは、まず市町村の農業委員会に相談することから始まります。市街化区域内の農地転用は届出を出して、受理書を取得すれば完了ですが、市街化区域外の農地に関しては審査などが入ります。

大まかな流れは次のとおりです。

- 事前相談(市町村の農業委員会)

- 申請書類の提出

- 審査委員会による審査

- 都道府県知事の許可

- 許可後に転用開始

申請から許可までの期間は、おおむね2か月程度かかることが多いです。場合によっては半年以上かかることもあります。

必要書類としては、申請書、登記事項証明書、公図、位置図、事業計画書、資金計画書などが求められます。その他、個別に必要な書類がありますので、農地委員会に相談して、何の書類が必要かを確認しておく必要があります。

書類を作成する手間や専門的な書類も多く求められますので、少々手間を感じる場面もあるかもしれません。専門家に依頼するか、農業委員会とじっくり相談して準備をすることをおすすめします。

行政書士に依頼するメリット

農地転用は「書類を出せば許可される」という簡単な手続きではありません。むしろ、申請書や図面の不備が原因で却下や差し戻しになる例が多くあります。

行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。

- 必要書類を漏れなく作成・提出できる

- 図面や計画書の専門的な部分を任せられる

- 農業委員会や役所とのやり取りを代行してくれる

手間や時間を大幅に節約できるうえ、面倒な役所とのやり取りも代わりに行ってくれるため、役所に何度も出向いたりしなくて済みます。

まとめ|農地転用はプロに相談してスムーズに

農地転用は、農地法による制限があるため簡単には進められません。4条・5条許可の区別や、土地の条件による可否の判断など、専門知識が不可欠です。

自力で挑戦することも可能ですが、書類の作成や役所とのやり取りで時間と労力を奪われてしまいます。行政書士に相談すれば、許可が下りるかどうかの事前判断(役所との協議)から、申請書類の作成、申請まで一貫してサポートしてもらえるため安心です。

農地の有効活用や相続後の土地利用を考えるなら、まずは気軽に行政書士へ相談してみることをおすすめします。