生前事務委任契約が注目される背景

医療が進歩し高齢化が進んでいる日本ですが、高齢者にとって住みやすい環境であるとはいいがたいのが現状です。高齢になると、気軽に外出することが難しくなっていきますよね。ですが、本人が出向いて行わなければいけない手続きなどが結構多く存在しています。例えば役所で書類を取得したり、銀行での手続き等が挙げられます。

まだ元気に歩けるうちは負担に感じないかもしれませんが、将来の介護や認知症に備えるために「生前の契約」を活用する方が増えています。その中でも特に注目されているのが「生前事務委任契約」です。これは、自分がまだ元気で判断能力があるうちに、信頼できる人へ日常生活の事務手続きを任せておく仕組みです。

例えば、入院の手続き、施設入所の契約、役所への届出、さらには銀行手続きまで、本人が動けないときに代理してもらえる点が大きな魅力です。

一方で、生前事務委任契約は万能ではありません。法律的な限界や注意点があり、成年後見制度や任意後見契約と正しく使い分ける必要があります。

この記事では、「生前事務委任契約とは何か」から始めて、できること・できないこと、メリット・デメリット、手続きや費用の流れまでを徹底的に解説します。老後の安心を準備したい方や相続に備えたい方に役立つ内容です。

生前事務委任契約とは?基本の仕組み

生前事務委任契約とは、民法上の「委任契約」に基づいた契約で、本人が元気なうちに、日常的な事務手続きを契約によって第三者にゆだねる契約です。

生前事務委任契約の大きな特徴は「本人の判断能力があるうちに契約しておき、将来に備える」という点です。認知症が進行してしまうと契約自体が無効となるため、元気なうちに準備することが大切です。

契約自体は口頭でも成立しますが、実際に委任を受けた事務手続きを行う際には、委任契約の事実を証明するために書面の提出が求められます。入院手続きなら病院へ書面の提示、銀行手続きならば銀行への提示などです。生前事務委任契約は公正証書でなくても有効ですが、文書の真正性が担保された「公正証書」で作成しておけば、対外的にもスムーズに手続きを行うことができるので、公正証書で作成することをおすすめします。

生前事務委任契約でできること・できないこと

生前事務委任契約で委任できる範囲は広く、財産の処分権以外の事務を委任することが可能です。生前事務委任契約を交わす際に、どの内容の事務を委任するかをあらかじめ代理権目録を作成し、指定しておく必要があります。例えば以下のようなことが可能です。

- 病院や介護施設との契約、入院・入所手続き

- 役所での各種届出(住民票の写し、印鑑証明書の取得など)

- 公共料金や家賃の支払い

- 郵便物の受け取り、行政機関への申請手続き

- 預貯金の管理、日常生活費の出納

また、相続や遺言に関わることなどは委任の範囲外です。特に「死亡後の事務」は別契約である「死後事務委任契約」が必要になります。

生前事務委任契約のメリットとデメリット

生前事務委任契約は、自分が信頼できると感じている相手に自分の財産管理をお願いできるという点が一番のメリットです。

メリット

- 信頼できる人に柔軟に生活支援を依頼できる

- 成年後見制度より自由度が高い

- 裁判所を通さずにすぐ利用できる

- 家族以外の人(友人・行政書士など)にも依頼可能

デメリット

- 委任事務を監督する者がないため、受任者による不正リスクがある

- 契約内容を曖昧にするとトラブルの原因になる

- 公正証書作成や専門家依頼に費用がかかる

- 認知症発症後の法的保護は別制度(後見制度)が必要

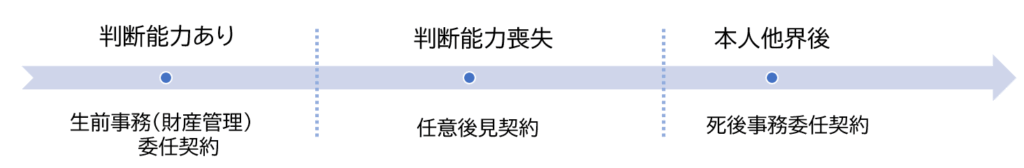

任意後見契約との違い

生前事務委任契約と似た制度に「任意後見契約」があります。任意後見契約は「後見事務」をしてもらう人をあらかじめ決めておくもので、委任者本人が元気なうちに契約しておき、将来に備える点では生前事務委任契約と同じですが、発動される時期に違いがあります。生前事務委任契約は判断能力があるうちから発動しますが、本人が認知症などで判断能力がなくなってしまった場合に初めて発動します。また、任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。

また、任意後見契約を結んだ場合には、委任者本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に対し、「任意後見監督人」の選任の申し立てを行う必要があります。

生前事務委任契約は裁判所などは関係なく発動されますが、「後見事務」になると裁判所が関与してくる点で大きな違いがあります。

上記の図から分かる通り、判断能力がある時から判断能力が不十分になった時までを補完するためにそれぞれの契約があります。一般的には生前事務委任契約と任意後見契約を同時に交わすことが多いです。専門的な知識も必要になると思いますので、専門家に相談するとスムーズに作成できます。

生前事務委任契約の手続き方法と流れ

まず、どんな事務を委任するのか、委任する内容を決めます。委任する内容は目録として一覧に記しておくことをおすすめします。専門家に相談するなら、専門家のアドバイスに従って内容を決めるのが良いですね。そして次に重要となる受任者ですが、誰に委任するのかも決めておきましょう。それらが決まったら契約書を作成し、契約を締結します。委任事務を始める時期がきたら受任者は委任事務を開始していきます。

- 委任したい内容を整理(医療・生活・財産管理など)

- 受任者を選定(家族、知人、専門家など)

- 契約書を作成(自筆または公正証書)

- 公証役場で手続きを行う(公正証書の場合)

- 受任者が事務を遂行

作成費用の目安と必要書類

公正証書で作成する場合、専門家に依頼するか否かでもかかる費用が変わってきます。一般的にかかるであろう費用の目安は下記の通りです。

- 公正証書作成費用(公証役場に払う金額)1万円~3万円 枚数や状況により異なる

- 専門家に依頼する場合(専門家報酬)6万円~15万円(専門家によって異なる)

- 本人確認書類、印鑑証明書等

いずれも目安になりますので、具体的な金額は事前にご確認ください。また、自筆で契約書を作成する場合には費用は掛かりません。

生前事務委任契約書と代理権目録のひな形

生前事務委任契約のひな形と代理権目録の参考文書をご紹介します。必要に応じて修正をしてご利用ください。

生前事務委任契約書のひな形

生前事務の委任契約

委任者●●●●(以下「甲」という。)と受任者●●●●(以下「乙」という。)は、次の法律行為について、委任契約を締結する。

(契約の趣旨)

第 1 条 甲は、令和●年●月●日、乙に対し、甲の生活、療養看護及び財産管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を行うことを委任し、乙はこれを受任する。

(委任事務の範囲)

第 2 条 甲は、乙に対し、「別紙委任代理権目録(生前事務の委任契約)」記載の委任事務(以下、「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

(証書等の引渡し等)

第 3 条 甲は、乙に対し、本件委任事務の処理のために必要と認める次の証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。

(1)実印・銀行印

(2)印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード

(3)預貯金通帳

(4)各種キャッシュカード

(5)年金関係書類

(6)健康保険証・介護保険証

(7)その他本件委任事務を行うために必要な一切の書類

2 乙は、甲から前項の証書等の引渡しを受けたときは、その明細を記載した預り証を作成して甲に交付する。引渡しを受けた証書等は善良な管理者の注意義務をもって保管し、本件委任事務の処理のために使用することができる。

3 乙は、本委任契約の効力発生後に、甲以外の者が第 1 項記載の証書等を所持しているときは、その者から引渡しを受けて自ら保管することができる。

(費用の負担)

第 4 条 乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、乙の管理する甲の財産からこれを支出するものとする。

(報 酬)

第 5 条 乙の本件委任事務処理は無報酬とする。

(報 告)

第 6 条 乙は、甲に対し、3か月ごとに本件委任事務の処理状況につき報告書を提出して報告するものとする。

2 甲は、乙に対し、必要と認めるときは、前項にかかわらず 随時報告を求めることができる。

(契約の変更)

第 7 条 本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によって行う。

(契約の解除)

第 8 条 甲又は乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は、公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。

(契約の終了)

第9条 本委任契約は、次に掲げる事由により終了する。

(1)甲が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき

(2)甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき

(3)乙が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき

(4)本委任契約が解除されたとき

生前事務委任契約書の代理権目録

(生前事務の委任契約)

代 理 権 目 録

1 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約等を含 む。)その他の関連福祉サービス利用契約の締結、変更、解除、解約及び費用の支払等に関する事項

2 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求

3 福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入所契約等を含む。)の締結、変更、解除、解約及び費用の支払等に関する事項

4 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に対する審査請求

5 医療契約並びに病院への入院に関する契約の締結、変更、解除、解約及び費用の支払等に関する事項

6 甲に帰属するすべての財産(増加財産を含む。)並びにその果実の管理、保存

7 金融機関とのすべての取引

8 定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続

9 日常生活に必要な生活費の管理及び物品の購入等に関する事項

10 贈与若しくは遺贈(負担付の贈与若しくは遺贈を含む。)の受諾又は拒絶

11 保険契約の締結、変更、解除、解約並びに保険金の受領

12 登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約等の重要な証書等の保管及び各種の手続に関する事項

13 住民票の写し、戸籍謄本、登記事項証明書、その他の行政機関の発行する証明書の請求並びに受領に関する事項

14 以上の各事項に関して生じる紛争の処理に関し、裁判外の和解・仲裁契約並びに行政機関に対する不服申立て及びその手続の追行

15 以上の各事項に関して生じる紛争の処理に関し、弁護士に対して訴訟行為及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項について授権すること

16 以上の各事項に関する復代理人の選任、事務代行者の指定

17 以上の各事項に関連する一切の事項

以上

まとめ|生前事務委任契約で安心できる老後を

生前事務委任契約は、本人が元気なうちに将来の生活にかかわる事務業務を信頼できる人へ委ねる仕組みです。柔軟で便利な一方、公的な監督がないためリスクも伴います。成年後見制度や任意後見契約と併用し、信頼できる受任者を選び、契約内容を明確にしておくことが成功のカギです。

老後の安心を手にするために、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。